Satu Muharam merupakan dikukuhkannya tahun baru Islam, penaggalan tersebut telah disepakati kaum muslimin selama ribuan tahun silam sebagai tahun baru Islam. Bulan tersebut begitu penting bagi banyak muslim untuk dirayakan sebagai repleksi perjalanan Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah 14 abad yang lalu. Meski dalam catatan para sejarawan Muslim Hijrah tersebut terjadi pada bulan Rabi’ul Awal. Namun setiap tahun kaum muslimin memperingati Hijrah pada tanggal pertama bulan Muharam.

Kita diperintahkan untuk berhijrah sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubat ayat 20 : “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.”

Ketika melakukan Hijrah, kita harus meniggalkan tempat tinggal dan kampung halaman—menuju Allah dan Rasul-Nya. Rumah dan kampung halaman kita adalah bisa berupa kekayaan, pekerjaan, kekuasaan atau kedudukan, atau juga ambisi kepentingan pribadi dan kelompok.

Bagi muslim revivalis memasuki tahun baru Islam sangat penting untuk di rayakan sebagai peringatan “Hijrah” yakni menggelorifikasikan kembali tentang kebangkitan Islam yang pernah jaya pada ribuan tahun lalu. Jihad dan kebangkitan heroik politik Islam, bagi kelompok seperti jihadis adalah hal mendesak untuk dikampanyekan pada setiap tahun Baru Islam.

Namun bagi banyak kaum muslim Syi’ah bulan Muharam merupakan bulan berkabung dan kesedihan atas terbunuhnya Husain Ibn Ali oleh kelompok Muslim Muawiyah pada 10 Muharam tahun 61 hijrah di Karbala.

Namu terlepas apa semua yang paling subtantif dan tepat adalah tentang jihad diri (Jihadun Nafs) yakni masalah kemerdekaan dari sifat-sifat ego kita, karena bagaimana pun kita belum bisa dikatakan Hijrah apabila masih merayap kemana-mana membawa rumahnya seperti kumbang kesana-kemari membawa rumah atau membawa kepentingan ego sektoral dalam kata lain berjihad untuk kepentingan hawa nafsu yang negatif.

Di sini ingin menegaskan, bahwa semangat Hijrah pada prinsifnya adalah tentang kemeredekaan atau kebebasan dari belenggu dan gangguan kelompok bangsawan Mekah yang mengunci kebebasan Agama Tauhid yang di kampanyekan Nabi Muhammad SAW. Para politeis Mekah mengungkung kreativitas umat Islam dalam menjalankan dakwahnya.

Sekarang, ketika manusia sudah bagaikan maknik bak seperti mesin yang berada pada era disrupsi seperti saat ini tentu ruang kreativitas manusia tidak harus dibatasi dengan doktrin-doktrin agama yang ambigu tentang masalah jihad dan hijrah hanya ditafsirkan secara literal. Demikian pula seperti para artis kita memaknai taubat dengan frasa hijrah secara konteks sejarah tidak tepat selain itu pula mereka sangat literal sekali dalam memaknai agama tersebut.

Sedangkan doktrin agama tentang peran akal manusia yang luhur mengapa harus tunduk pada kekuatan literal yang bersifat gebyah-uyahyang ditafsirkan kelompok jihadis dan hijrah.

Meski pada titik paling fundamental dalam persoalan tafsir agama, tak sedikit sejumlah sarjana muslim menganggap pada dasarnya semua teks-teks suci agama di dunia ketika sudah dikodifikasikan, semua tidak bisa lepas dari pengaruh akal manusia dan intervensi kreativitas manusia serta pengaruh tradisi tertentu.

Seruan jihad dan hijrah menurut tafsir kelompok muslim populis yang marak belakangan lebih jauh lagi lebarkan oleh muslim ideologis yang radikalis, doktrin mereka hanya memperlebar sarana ideologis yang absurd. Ada banyak dari kalangan mereka beranggapan bahwa misal; seluruh kegiatan sosial yang terjadi dalam kehidupan demokrasi sepenuhnya bukan dari Allah. Maka, menurut mereka seluruh kaum muslimin di dunia harus melakukan Hijrah dari tempat kafir (Darul Kuffar) ber-hijrah ke tempat ke-selamatan (Daarul Islam).

Para jihadis dan radikalis meyakini bahwa kehidupan demokrasi adalah konsep orang-orang kafir, menurut mereka bukan konsep yang terlahir dari kebenaran agama. Doktrin mereka bisa berakibat kausatif dalam tafsir masyarakat umum. Kelompok mereka dalam menjawab peroalan agama maupun sosial tidak bersandar pada pengeksplorasian nilai-nilai rasional dan etis dari pesan-pesan ketuhanan yang lebih subtantif. Bagi mereka tafsir harfiah adalah final.

Dalam konsep kaum muslim seperti mereka, manusia sepenuhnya harus tunduk pada tafsir agama yangliteralis. Mereka sangat meyakini penafsiran teks suci secara harfiah merupakan metodologi maksimal dalam mencapai kebenaran agama. Dan di luar interpretasi tersebut jauh untuk mendapatkan kebenaran agama.

Menurut penulis konsep semacam itu amat berlebihan dan sudah jauh relevansi dalam konteks hari ini. Di mana pada saat sekarang konteks sosial masyarakat sudah sangat berbeda dengan abad perdana Islam. Kini Islam atau agama harus lebih menekankan pada aspek maslahat umat dan nilai rahmat yang universal untuk kepentingan kemanusian yang juga tidak diskriminatif terhadap sesama yang berbeda keyakian. Bukan ditekan pada konteks hitam putih secara hukum Islam yang literal gebyah-uyah itu.

Jika demikian secara tidak langsung kelompok mereka di sini telah melemahkan peran akal manusia yang diberi keagungan oleh tuhan itu dan nilai-nilai etis yang bersifat alami tersebut, serta kebebasan manusiaharus dikungkung oleh kekuatan doktrin bahkan direndahkan oleh dogma atas nama agama. Bukankah Allah Befirman; manusia itu sebaik-baik ciptaan?, fi ahsani taqwim.

Sebaiknya-baiknya ciptaan bisa jadi salah satunya mampu menggunakan nalarnya dalam mempraktekan pesan dari ayat-ayat-Nya. Karena kata Abi Su’ud penulis tafsir Irsyad al-‘Aql al-Salim mengatakan; manusia itu selain memiliki keelokan wajah, tinggi tubuh yang bagus dan ideal, mereka juga disifati oleh Allah ilmu pengetahuan, etitude, tersifati pula kuasa dan kehendak, juga mampu mendengar dan berbicara serta diberi kemapuan untuk melihat apa yang terjadi di alam semesata ini baik yang dzahir dan batin, Abi Su’ud menyebutnya sebagai al-Bashar. (Tafsir Irsyad al-‘Aql al-Salim. Juz.9 : 175).

Peran akal manusia harus diberi posisi penting; porsi akal bukan saja hanya dibutuhkan untuk mengelaborasi atau alat intrepretasi teks agama. Akal manusia harus diberi wewenang lebih jauh menyangkut persoalan sosial. Bahkan, sekirannya dari data-data empiris diketahui pasti kelemahan-kelemahan teks di dalam menjawab pesoalan publik, akal manusia mesti mempertimbangakan atau menafsirkan ulang ketentuan tersebut. (Abd Moqsith Ghazali, Luthfi Assyaukanie, Ulil Abshar-Abdalla, Metodologi Studi Al-Qur’an, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2009,hlm.169).

Seorang ulama klasik Islam dari negeri Anadalusia yang pernah mengritik karya Al-Ghazali itu, yaitu Ibnu Rusyd (w.1198 M) mengatakan : Apabila doktrin syariat itu menyebut secara dzahir bertentengan dengan semangat nalar, maka bila terjadi demikian harus ditafsir ulang mencari dalil yang konkret secara rasional, atau dalam Bahasa Ibnu Rusyd di takwil. “Wa Inkanat al-Syari’atu Naqat Bihi, Fala Yakhlu Dhzaahir al-Nuthqi An Yakuna Muwafiqan Limaa Adda Ilaih al-Burhan Fiihi, Au Mukhalifan, Fa Inkanat Muwafiqan Falaa Qaula (Hunalik) Wa Inkanat Mukhalifan Thuliba (Hunalik) Ta’wiluhu”. ( Abu al-Walid Ibn Rusyd, Faslul al-Maqal Fima Baina al-Hikmah wa al-Syari’ah Min al-Ithishal, Kairo: Darul Ma’arif, tanpa tahun. hlm.3).

Filsuf modern seperti John Locke dan Adam Smith dan kebanyakan para pembelanya percaya, bahwa kebebasan adalah nilai intrisik ; kebebasan merupakan hak asasi manusia, keinginan yang personal yang merupakan kondisi alamiah umat manusia. Namun gejala alamiah itu bagi manusia itu sendiri umumnya takut untuk melakukan atas kebebasannya sendiri.

Apalagi terjadi dalam idiom agama acapkali terutama tuduhan kelompok literal yang gebyah-uyah itu mereka mematri dengan doktrin agama ambigu pada alam pikiran manusia lain sejak ribuan tahun, mereka telah menelan tafsir tentang ajaran agama yang kaku sejak lama, bukan menyerap doktrin yang ditawarkan agama itu yang bersifat masuk akal dan subtantif.

Tidak ada kata lain bagi penganjur muslim rasional bahwa kita harus berani melakukan kondisi alamiah, melakukan kebebasan atau kemerdekaan itu hanya dengan keberanian manusia itu sendiri. Kebebasan di sini jangan melulu dinisbatkan pada kebebasan norma. Sehingga hal itu jadi bias makna kebebasan alamiah tersebut.

Akan tetapi kebebasan tersebut menurut mereka adalah kebebesan yang bertanggung jawab kebebasan yang masuk akal. Seperti yang digagas pemikir filsafat politik Amerika John Stuart Mill itu. Untuk memperkuat argumentasi ini mungkin tepat jika meminjam dalam bahasa agama disebut ; laa dina liman laa ‘aqala lahu(Beragama seseorang itu zonk jika tidak menggunakan akalnya).

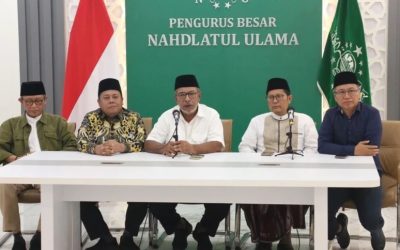

Jika kita tidak bisa melakukan kebebasan sebagai mana yang dianjurkan para ilmuan sosial modern tadi, paling tidak hidup dan memahami cara pandang agama yang kita anut berada pada tingkat moderat / tawasut / tasamuh seperti yang telah digagas para ulama dari kalangan Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdiyah, mereka tidak memakai tafsir islam yang kaku, ekstrem, tidak memaknai jihadis secara literal, maupun menerapkan faham agama radikalis. Wallahu ‘Alam.***

Penulis; WS Abdul Aziz, Katib Syuriah MWC NU Cicendo Kota Bandung

Comments are not available at the moment.